FAQ (Foire aux questions)

La mer et les marins ont un language bien à eux, voici quelques termes indispensables pour une bonne compréhesion de la mer et de la voile.

Abattre :

Mouvement du bateau l'éloignant du lit du vent. Se dit généralement quand un navire opère un virage sur la droite ou la gauche.

Accastillage :

Ensemble des accessoires constituant l'équipement d'un bateau (poulies, winchs, taquets...).

Affaler :

Action de descendre une voile.

Alignement :

Ligne déterminée par 2 phares ou 2 amers (voir ce mot). On est sur leur alignement quand on les voit l'un et l'autre.

Allure :

Angle d'un bateau par rapport au vent.

Amarres :

Cordages utilisés sur le pont pour retenir (amarrer) un bateau à un quai.

Amer :

Repère caractéristique sur la côte (ex : clocher, tour, bâtiment isolé)

Amure : Côté du bateau par lequel il reçoit le vent ("babord amure", lorsque le vent vient de babord ; "tribord amure", lorsque le vent vient de tribord).

Arsenal : Lieu de construction navale et d'entretien de la flotte.

Artimon : Lât le plus arrière sur un navire à trois mâts et plus.

Bâbord :

(Abréviation : Bd). Tout ce qui est à gauche du navire quand on regarde vers l'avant de celui-ci (à droite c'est tribord). On peut associer ces deux termes au mot "batterie" : BAbord est à gauche, TRIbord à droite (BA-TRI).

Balancine :

Fait partie des manœuvres courantes, cordage partant du haut d'un mât et servant à soutenir la bôme ou une vergue dans sa position au repos.

Balise :

Signalde balisage fixe. Peut-être une tourelle maçonnée, un espar, etc.

Barre :

Partie du gouvernail actionnée par le pilote du bateau, manche droit relié au safran ou roue à renvoi sur les plus gros bateau

Bôme :

Support horizontal de la grand'voile articulée sur le mât

Border :

Désigne l'action de tendre (une écoute, par exemple)

Bouée :

Signal de balisage flottant, relié au fond par une chaîne.

Bout :

Désigne tout type de cordage sur un navire.

Cabestan :

Treuil vertical placé sur le pont du bâtiment. Il sert à remonter l’ancre et son cordage et était utilisé aussi pour virer les amarres.

Canot :

Embarcation légère qui avance à l'aviron.

Cap :

Angle que fait l'axe longitudinal du navire avec un repère de référence tel le nord magnétique, le méridien sur la carte ou le zéro du compas.

Cape :

Très petite et résistante voile à l'emplacement du foc servant dans la tempête à orienter la proue du bateau face au vent en attendant un faiblissement de sa force, toutes les autres voiles étant affalées

Carène :

Partie immergée de la coque sous la ligne de flottaison.

Chaloupe :

Embarcation non pontée, dont on se sert dans les ports et que les grands navires embarquent pour le service du bâtiment.

Chenal :

Le passage le plus profond (entre des îles ou dans un estuaire, par exemple) que doivent suivre en conséquence les navires

Choquer :

Désigne l'action de relâcher ou détendre (une écoute, par exemple)

Compas :

Equivalent dans son principe à la boussole, il sert à indiquer la direction du nord. Il comporte une aiguille aimantée solidaire d'une rose graduée (la rose des vents) portant les 4 points cardinaux.

Cotre :

Petit navire à un seul mât.

Corde :

Terme proscrit du vocabulaire maritime, à une seule exception près: la corde de la cloche

Défense :

(pare-battage) sac, coussin ou autre matériau solide et souple interposé entre la coque et un quai pour la protéger.

Degré :

La 360 ème partie d'une circonférence. Son angle au centre de la circonférence est d'un degré.

Dérive :

1-Action du vent ou du courant qui écarte le navire de son cap. Elle est à tribord ou bâbord suivant que le navire se déporte sur la droite ou sur la gauche.

2-Partie immergée dépassant de la coque en profondeur, pouvant être relevée, et destinée à s'opposer aux forces transversales aux allures de près

Déssaler : Employé pour les dériveurs, résultat d'une gîte trop importante qui dépasse le point de stabilité de la coque provoquant le chavirage du bateau

Drisse : Elément du gréement courant, servant à hisser ou affaler une voile

Ecoute :

Bout (cordage) servant à régler l'angle d'une voile par rapport au vent

Empanner :

Virer de bord en passant par le vent arrière

Enfourner :

Envahissement du pont avant par un paquet de mer dû à un trop grand enfoncement de la proue dans la houle

Erre :

Vitesse par rapport à l'eau conservée par un navire

Espar :

Signal de balisage fixe. Peut être une perche, un mât fixés diectement sur les fonds.

Etai :

Elément du gréement d'un voiler, soutenant le mât sur l'avant, fait partie des manœuvres dormantes

Etale :

Moment où la mer ne monte plus ou ne descend plus.

Eviter :

L'évitage est l'espace balayé par un navire qui tourne sur place, sur son ancre par exemple.

Etarquer :

Action de tendre au maximum un bout

Felouque :

Petit bâtiment de la Méditerranée, long et étroit, à voile et à aviron.

Figure de proue :

Sculpture à l’avant du navire.

Foc :

Voile située à l'avant du bateau, utilisée par grand vent

Frégate :

Aux XVIIIe et XIXe siècles, bâtiment de guerre à deux ponts, et à carène fine trois mâts, ne portant pas plus de soixante canons.

Génois :

Voile située à l'emplacement du grand foc. Cette voile est hissée par vent calme

Gisement :

C'est l'angle de la direction d'un point (phare, clocher, etc.) avec la direction (cap) d'un navire.Il se mesure en degrés.

Gîte : Inclinaison sur le côté du bateau sous l'effet du vent latéral dans les voiles ou d'un mauvais équilibrage des masses embarquées

Godille :

Aviron qui se manipule depuis l'arrière du bateau, en faisant un mouvement en huit. La godille permet à un marin seul de déplacer une embarcation, même assez lourde. Sur un voilier bien équipé, elle peut aussi servir à rentrer au port sans voile ni moteur, en général sous le regard admiratif des connaisseurs.

Gouvernail :

Ensemble des éléments qui permettent de diriger un voilier.

Grand foc :

Voile située à l'avant du bateau, de surface plus importante que le foc.

Grand-voile :

Voile principale du navire, maintenue entre la bôme et le mât

Gréement :

Ensemble des mâts, voiles et cordages et qui assure la propulsion.

Guindeau :

Treuil, le plus souvent placé sur la plage avant, qui permet de manœuvrer les lignes de mouillage

Hâle-bas :

Fait partie des manœuvres courantes, le plus souvent un palan, tirant la bôme vers le bas et fixée au pied du mât

Hauban :

Elément du gréement dormant d'un voilier, soutenant un mât latéralement et vers l'arrière

Hauturier :

de haute mer.

Hisser :

Action de monter une voile, une charge

Ketch :

Voilier dont le gréement est constitué de deux mâts.Ketch :

Voilier dont le gréement est constitué de deux mâts.

Laisse :

Limite de l'eau sur le rivage.

Larguer :

Désamarrer tout cordage de son point d'attache.

Levant :

La Méditerranée.

Ligne de flottaison :

Niveau où la coque du bateau s'enfonce dans l'eau.

Ligne de foi :

Repère placé sur la cuvette du compas et matérialisant l'axe longitudinal du navire.

Louvoyer :

Action de virer successivement de bord du près au près dans le but de remonter au vent

Marque :

Terme couvrant tous les signaux de balisage.

Mille : Le mille marin (ou mille nautique) vaut 1852 mètres. Ne pas confondre avec le "mile", unité de mesure anglaise, qui vaut 1609 mètres.

Misaine :

Deuxième mât sur un voilier.

Morte eau :

Lorsque la marée est faible et que la mer monte ou descend avec une faible amplitude.

Mouillé :

Un navire est mouillé quand il est retenu immobilisé par son ancre.

Nœud :

Unité de vitesse, équivalent à un mille par heure. Un navire qui file 12 nœuds parcourt 12 milles en une heure. (dire "12 nœuds" mais pas "12 nœuds à l'heure).

Pataras :

Elément du gréement dormant d'un voilier, soutenant le mât sur l'arrière.

Ponant :

Les mers de l’Europe du Nord.

Pont :

Niveau ou étage sur un navire, partie haute de la coque.

Poupe :

Partie arrière d'un bateau.

Proue :

Partie avant d'un bateau.

Près :

Allure permettant le gain au vent.

Près serré :

Allure à laquelle le bateau se trouve le plus possible face au vent (le plus proche du vent).

Puits de dérive :

Sur un dériveur, fourreau au centre du bateau permettant de faire coulisser la dérive de bas en haut

Quadrant :

Autour d'un point déterminé, la circonférence est divisée en 4 quadrants : Nord, Est, Sud et Ouest. Le balisage cardinal d'un obstacle par exemple (récif, rocher) est différent selon le quadrant dans lequel on placerait le balisage.

Quart :

Division du compas par 32, égale à 11°15'. Unité utilisée pour les secteurs de feux. C'est aussi une période de veille de 4 heures.

Quille :

Partie fixe et immergée de la coque sous le bateau faisant office de dérive fixe et de contrepoids à la gîte.

Action pour l'équipage de se positionner du côté inverse de la gîte pour rétablir l'assiette du bateau.

Relèvement :

Angle formé par la direction d'un point avec la direction du Nord. Le relèvement vrai se détermine par rapport à la direction du Nord géographique (celui de la carte).

Roulis :

Mouvement oscillatoire transversal du bateau.

Route :

Angle compris entre la direction suivie par le navire et une direction du Nord. La route peut être au compas, vraie, sur le fond.

Route (faire) :

Un navire fait route lorsqu'il n'est ni à l'ancre, ni amarré à terre, ni échoué.

Sabord :

Ouverture pratiquée dans la coque par où sort le canon.

Safran :

Partie immergée et pivotante du gouvernail orientant le bateau.

Sancir :

Chavirage du bateau par l'avant, la proue s'enfonçant profondément dans l'eau au delà du point d'équilibre si bien que la coque se retourne complètement. Cela arrive surtout aux dériveurs légers par fort vent arrière

Secteur :

Arc d'horyzon de visibilité d'un feu de navire, exprimé en degré.

Sloop :

Voilier à un mât et seulement deux voiles.

Spi :

Diminutif de spinnaker, grande voile lancée tout à l'avant du bateau en sus du génois ou du grand foc pour augmenter la surface de voilure par petit vent. (sous une allure portante)

Tangage :

Mouvement oscillatoire d'enfoncement de la proue dû à la houle en mer.

Tirant d'eau :

Mesure verticale entre la flottaison et le point du bateau le plus bas sous l'eau.

Tirer des bords :

Avancer en zigzag pour rejoindre un point situé face au vent.

Tonneau :

Un bité de volume valant 2,83m³, utilisée pour la jauge des navires.

Travers :

Direction perpendiculaire à l'axe longitudinal du navire.

Tribord :

Le côté droit, dans le sens de sa marche.

Virer de bord :

Tourner le bateau de façon à ce que le vent vienne sur l'autre bord. Le devant du bateau est face au vent

Vive eau :

Lorsque la marée est forte et que la montée ou la descente de l'eau sont de forte amplitude.

Voyant :

Marque géométrique distinctive utilisée pour l'identification d'une marque de balisage.

Winch :

Petit treuil manuel ou électrique destiné à faciliter la tension des écoutes ou des drisses sur les gros voiliers.

Yacht :

Navire de plaisance.

La météo

Le site indispensable avant de prendre le large

La description du voilier

Un problème avec les termes ?

c'est encore mieux avec l'image

Les cours de voiles en video

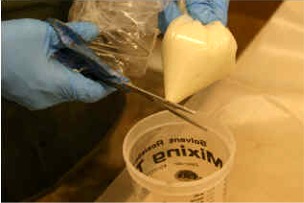

Utiliser l'époxy

|

Je vous recommande chaudement de commencer par parcourir la page : Quelques idées de base sur l'époxy, qui vous donnera un "vernis" de science sur ce produit extraordinaire. Les intérêts de l'époxy dans la construction d'embarcations légères sont discutés dans d'autres pages : Pourquoi le contreplaqué-époxy ? et La construction "cousu-collé". |

|||||||||||

|

|||||||||||

| Vous recherchez de l'époxy ? Nous distribuons les produits Sicomin ! | |||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| Vous recherchez de l'époxy ? Nous distribuons les produits Sicomin ! | |||||||||||

| Truc : Le collage des panneaux, hors des cas où ils sont suturés entre eux, nécessite souvent une fixation temporaire pendant que l’époxy durcit. J’utilise des vis à agglo (que je réutilise indéfiniment) vissées à travers une petite cale en contreplaqué afin de marquer le moins possible la surface du contreplaqué : il suffit ensuite de démonter les vis avec leur cale et de reboucher les trous à l’époxy chargée et ils sont presque invisibles. Vous pourrez encore vernir le bordé si vous le souhaitez. Surtout n’oubliez pas de coller un bout de bande adhésive ou de glisser un petit carré de film plastique sous les petites cales en contreplaqué, sans quoi elles risquent de rester collées et il sera difficile de les déloger sans abîmer le contreplaqué. | |||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

| Vous recherchez de l'époxy ? Nous distribuons les produits Sicomin ! | |||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||